Ridere e tacere è il miglior modo per sostenere un’esistenza tragica e dolorosa. A chi non è mai capitato di ridere, dopo aver ascoltato una castroneria con pretese di verità assoluta, e di tacere, per evitare che una discussione finisca in un tafferuglio? Per sopravvivere alla superficialità dilagante e all’inconsistenza dei (non) pensieri di massa, bisogna imparare a ridere, diffidando scetticamente delle verità altrui, e tacere, per non trovarsi coinvolti in giochi di forza inutili e in contraddittori snervanti, con bifolchi preistorici che non sanno cosa farsene del pollice opponibile. A cosa serve, la filosofia, se non a imparare a ridere e a diffidare? D’accordo, serve anche a creare problemi dal nulla, senza fornire nessuna soluzione, o a porsi domande assurde che non hanno risposta, ma su questo soprassiederei. Per ridere sarcasticamente, però, è necessario conoscere, guardare le cose dall’alto, altrimenti si rischia di passare dalla parte dei bifolchi di cui sopra. Il viaggio che conduce alla conoscenza è una buona metafora del concetto di infinito: si parte, ben sapendo di non arrivare mai. Non tutti possono permettersi un’esperienza simile: c’è chi decide di restare nei porti sicuri dei cliché e del conformismo e chi sceglie di avventurarsi in un mare aperto e burrascoso, col rischio di essere inghiottito dall’abisso. Per affrontare una prova simile, bisognerebbe essere muniti di strumenti adeguati. Invece, tutto ciò di cui siamo in possesso è una misera dotazione che però basta a differenziarci dagli animali: i riti, il senso del ritmo e il discorso. In questo breve saggio, cercheremo di capire meglio la genealogia del nostro divenire: Com’è stato possibile, per un plantigrado ciondolante, arrivare a conoscere la struttura della materia e a chiedersi cosa sia la verità? Deve essere accaduto qualcosa di sconvolgente e straordinario, per modificare così radicalmente il rapporto con la natura e con un animale che all’improvviso si è sdoppiato ed è diventato anche “l’io”. Un io che soffre e che, nonostante siano passati migliaia di anni, non ha ancora imparato a sostenere il dolore. O, meglio lo aveva imparato nella Grecia antica, attraverso i miti e i riti dionisiaci, ma lo ha ampiamente e volutamente dimenticato. Noi partiremo proprio da lì, dalla notte dei tempi, e muoveremo i primi passi in quel viaggio verso la sapienza, per capire un po’ meglio, con ironia, perché siamo fatti come siamo fatti e perché, a volte, piangendo, ci viene da ridere.

Filosofia della scienza: il corso.

La curiosità è un dono eccezionale, perché ti fa arrivare in posti impensabili. Per questo, non bisogna mai smettere di farsi domande, anche quando si ha la certezza di non trovare nessuna risposta. Le domande e il dubbio mi accompagnano da sempre, nonostante abbia un discreto bagaglio culturale (da fisico), che, teoricamente, avrebbe dovuto fornirmi una solida base di certezze. Invece, il mio percorso verso la conoscenza è stato un continuo divenire in cui si sono sgretolate vecchie certezze per fare spazio nuove insicurezze. Da quando ho deciso di affiancare gli studi filosofici alle mie conoscenze scientifiche, la mia spavalderia neopositivista è stata fortemente compromessa da un nichilismo galoppante. Nonostante ciò, non ho mai smesso di scrivere. Ho iniziato con qualche articolo, poi è stata la volta di un saggio, poi di due romanzi: tutto con l’obiettivo di far dialogare il rigore della fisica con la logica filosofica. A ottobre terrò un corso di filosofia della scienza e sarà l’occasione per trasmettere un po’ della conoscenza che ho accumulato a chi vorrà scoprire questo mondo fantastico e misterioso che ci porta a cercare da sempre la verità. Per il momento inizio con l’Upter, poi chissà…

https://www.upter.it/product/filosofia-della-scienza/

Pure pe ‘nnamorasse, sai, ce vò fortuna

Ho sempre sostenuto di non saper scrivere canzoni e ne sono ancora convinto. Eppure, ho registrato il mio primo brano musicale alla SIAE. Una sera, dopo una lunga chiacchierata con un’amica, mi sono sentito come il Califfo con Mia Martini (magari!) e le parole si sono incastrate una all’altra, una dopo l’altra. L’ ho scritta in poco tempo, ma sono sempre più convinto che scrivere canzoni sia difficilissimo e fuori dalla mia portata. Non è un capolavoro, già lo so. Ora inizia la parte più difficile: la scrittura della partitura. Di cosa parla il brano? Di un tradimento, di un amore stanco, di un sentimento iniziato e mai finito, di un uomo e di una donna arresi: roba già scritta e sentita in tutte le salse, insomma. Perché l’ho scritta, dunque? Prima di tutto per raccontare una storia dal mio punto di vista. Poi, per il solito motivo: mettermi alla prova e vedere se ne sono capace.

Adesso vieni qua,

pe dimme che sei ancora innamorata.

Te ne sei accorta adesso,

te sei svejata.

Come ‘na ladra sei annata via,

co le parole strette in mezzo ai denti.

rubanno quello che ciavevo de più caro,

i sentimenti

Mo dici: “Se potessi tornà indietro,

ricomincià da capo,

giuro che nun farei manco un errore,

che me libererei da tutto,

per amore.

Come dicevi sempre?

La vera libertà sta nella testa.

E io morivo giorno dopo giorno

schiava obbediente a regole e catene

che m’ero data sola, a fin de bene.

Perdoname, se pòi, te chiedo scusa…

Hai visto come sò cambiata?

Riesco pure a dì senza vergogna

Tu ciai ragione e io me sò sbajata”.

Che serve avé ragione, se nun t’ho salvata?

Era mejo avé torto

e nun dovette dì

t’ho perdonata.

T’ho perdonata, sì, ma nun se torna indietro.

Se pò solo annà avanti,

fa finta che nun sia successo niente.

Semo dù vecchi amanti

che se imbarazzano solo ar pensiero

de ritrovasse nudi dentro a un letto,

come quanno nun c’erano segreti,

quanno se giocava a fa sur serio.

Ma tu, da dietro quei bell’occhi neri,

me guardi e stai in silenzio

e forse aspetti solo che te dica

resta nun annà via,

perchè è rimasto tutto come allora,

te lo stavo pe dì… te amo ancora.

Quanti progetti, quanto ciò creduto,

quante fregnacce che te sei inventata…

Er male che m’hai fatto te lo sei scordato?

Mo te lo posso dì: m’hai devastato.

Manco lo so come me sò sarvato.

Nun c’è più spazio pe quello che ero,

te posso solo dì che sarò ancora.

Almeno spero.

E tra vent’anni me troverai qua,

forse da solo, forse co quarcuna

pure pe ‘nnamorasse, sai, ce vò fortuna.

Sei bella, sì, sei bella come allora

e te lo giuro che darei la vita

pe ‘nnamoramme ancora.

De te, de chi se no?, nun fa la scema,

solo ar pensiero me ce sento male

de bacià ‘n’artra bocca e de toccà

‘na pelle che nun sia la tua, per carità!

Adesso è tardi, tornatene a casa.

tu marito t’aspetta e poi domani

la spesa, la famija e a lavorà.

Nun te dì più bugie

nun fa più finta

che la tua vita nun sia quella là.

Arcadia, il ritorno

Se l’uomo diventasse dio, cosa accadrebbe all’umanità? La vita e la morte continuerebbero ad avere senso? Un dio umano sarebbe cinico e razionale: trasformerebbe l’anima in una formula matematica e manipolerebbe le coscienze attraverso i sistemi informativi e la meccanica quantistica. Frenc, tornato ad Arcadia dopo una profonda crisi esistenziale, tenterà di riprendere in mano le redini della sua vita e di cambiare radicalmente l’infelice condizione da eterno scontento in cui si trova. Convinto di ritrovare quel paradiso che aveva lasciato, in cui l’uomo e la tecnica convivevano in armonia, si troverà a dover fare i conti con una realtà completamente mutata, con una società in pericolo e con Alex, il dio di Arcadia e degli animatum, che perderà il controllo della situazione e dovrà fronteggiare la follia distruttrice degli esseri umani. Frenc verrà messo a dura prova dalla vita, dall’amore per Andrea e dal suo rapporto con gli animatum, che lo condanneranno a restare sospeso in una condizione precaria tra l’essere e il non essere, tra la vita e la morte.

Arcadia, lavori in corso

Si può scrivere per molti motivi. C’è chi lo fa per darsi delle arie con gli amici, chi lo fa per soldi, chi lo fa per gloria, chi lo fa perché ha una buona storia da raccontare, chi lo fa perché non sa fare altro… e poi ci sono io, che scrivo perché più di qualcuno mi ha chiesto di continuare a raccontare la storia di Frenc. Perché non poteva finire lì, su quello scoglio di Arcadia, tra il dolore e il rimpianto di un racconto che non è mai iniziato realmente.

Non puoi far morire un personaggio appena nato – mi hanno detto – a un personaggio così incredibile puoi far raccontare qualsiasi cosa. Così, ho ripreso la penna in mano e ho ricominciato esattamente da quello scoglio. Stavolta, però, ho preso coraggio e ho alzato un po’ l’asticella: sono andato ben oltre la mia fantasia. Quindi, tra breve uscirà un nuovo episodio di quella che, forse, diventerà una trilogia.

Seguitemi, se volete perdervi.

ARCADIA

Non sai cosa regalare a Natale? Cosa ne dici di una pratica zeppa da tavolo che all’ occorrenza può diventare un fermaporta o un pratico ventaglio smorza vampate? Basta con questi regali inutili, spacciati per indispensabili: se stai cercando un regalo veramente inutile, Arcadia, il mio ultimo libro, è quello che fa per te: zeppa, fermaporta, ventaglio, carta da barbecue, spessore da monitor e, per chi ama il gusto del proibito, perfino una storia da leggere che, modestamente, reputo geniale. Scritto interamente con l’intelligenza naturale, e ambientato nel 2050, Arcadia racconta la storia di un giornalista alle prese con una società dominata dalla tecnica, dall’intelligenza artificiale e dai dati. Fa ridere? Boh! Fa piangere? Forse. Fa riflettere? Ecco, di questo ne sono certo: fa riflettere! Arrivato all’ultima pagina, non c’è lettore che non si sia chiesto “Ma perché l’ho comprato, eh? Perché?”.

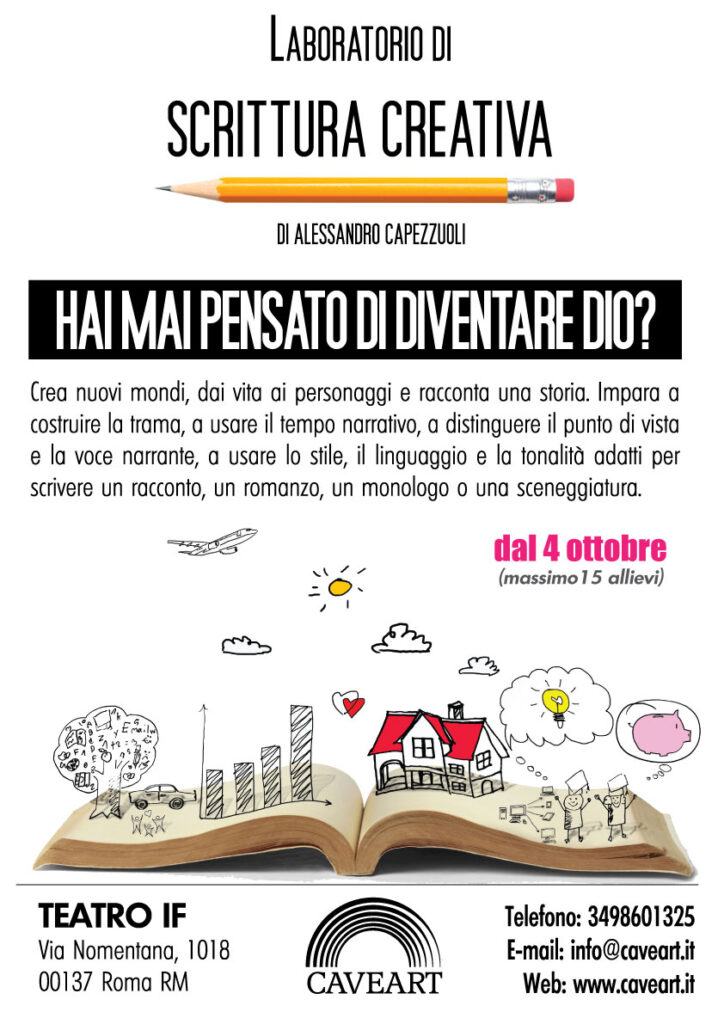

LABORATORIO DI DRAMMATURGIA

A ottobre inizieranno i laboratori artistici promossi dalla Caveart, l’associazione di cui sono Presidente. Abbiamo l’ambizione di costruire un percorso drammaturgico completo, che parta dalla scrittura e arrivi alla rappresentazione teatrale. Gli argomenti che tratteremo saranno molti: scrittura creativa, recitazione, dizione, regia, scenografia, costumi e trucchi. I laboratori sono rivolti a chi ha avuto precedenti esperienze di recitazione o a chi si avvicina per la prima volta alle arti espressive.

COME ISCRIVERSI?

I posti sono limitati. Per la formazione della classe (max 15 Allievi) è previsto un colloquio conoscitivo. I corsi si svolgeranno al teatro IF, in Via Nomentana 1018.

DURATA: il Corso di Teatro ha durata di 8 mesi

IMPEGNO SETTIMANALE: un giorno a settimana dalle 19.00 alle 22.00.

CLASSE: Max 15 Allievi.

Sono stupido all’anca

Alla fine, ci sono caduto anch’io e mi sono scritto uno spettacolo teatrale su misura.

Sono stupido all’anca è uno spettacolo ironico e dissacrante, in cui, attraverso l’ironia, per l’ennesima volta, non si darà risposta alla domanda che si pongono gli esseri umani da quando hanno messo piede sulla terra: “Cosa è verità?”. E se non ci sono riusciti fino a oggi, un motivo ci sarà… A tenere il filo di questo treno di legno è lui, il filosofo dei filosofi: Nice… no, Nicce…, no, Nietzce (cominciamo bene!). Su, se mi concentro ce la posso fare… Nietzsche!, i baffi col filosofo intorno.

Accanto a Nietzsche, ci saranno Pirandello, Schopenhauer, Pilato, Guccini, Bulgakov, Gesù e De Andrè, che aggiungeranno alla storia maschere, metonimie, demoni, profeti, condanne, perdoni, caos e perfezione. Alla fine, la risposta alla domanda “Che cosa è verità?” non potrà che essere una, netta, definitiva e universale: “Boh!”.

San Basilio, la serie

La differenza

Teresa Del Vecchio, Alessandro Capezzuoli

Bambola, pallone.

Femminuccia e maschietto.

Barbie, Big Jim. Trent’anni fa, la suddivisione era questa. Netta, definitiva: non era ammesso nessuno scambio di ruolo. Adesso, invece… uguale. Già da piccoli ci insegnano il principio base dell’esistenza: l’uomo e la donna sono condannati a essere diversi e a non incontrarsi mai. O, meglio, sono destinati a incontrarsi casualmente, quando il pallone, calciato dal maschio, piomba sulla casa di Barbie e la demolisce. Al limite, una bambina che gioca a calcio viene anche tollerata: si becca una frase tipo “sei un maschiaccio”, e passa la paura. Così, impariamo da subito l’importanza delle parole: “maschiaccio” può essere un complimento o un’offesa, dipende da come si dice e a chi si dice.

Io e lui

Teresa Del Vecchio, Alessandro Capezzuoli

Io e lui… la moglie e due figli.

Tre anni, l’ho aspettato tre anni. “Dammi tempo, vedrai, sistemo tutto”. Io l’avevo capito che non avrebbe mai sistemato nulla, ma ero troppo innamorata. Ci speravo. Che cretina sono stata. A ripensarci, adesso, mi prenderei a schiaffi.

Io ancora bella, nonostante tutta la vita che mi è passata addosso come un carro armato. Io ancora viva, nonostante le delusioni che, ogni volta, hanno ucciso qualche pezzetto d’anima. Io volevo darmi una possibilità. Un’altra, l’ultima. Io sola al tavolino di quel bar, in un pomeriggio anonimo, e lui che mi guarda e mi sorride. Mi sembrava bellissimo e l’ho amato da subito, prima ancora che mi dicesse “Ciao, posso sedermi vicino a te?”.

Sìììììì! Mi parlava di lui, del matrimonio ormai finito, dei figli che ormai erano grandi, di quanto era insoddisfatto delle sue giornate vuote e di come avrebbe voluto cambiare la sua vita. Mi sono rifiutata di pensare che fosse la solita storia del borghese annoiato, quella storia che ho sentito dalle mie amiche decine di volte…

Laura

Giorgio Carosi, Alessandro Capezzuoli

Lei se n’è andata.

Laura Mi ha lasciato.

Con un messaggio: Non ti amo più, è finita.

Stop.

Bellissimo!!!

Vedo davanti a me un mare di opportunità…Trasgressione, alcol, donne, decine di donne. Glielo faccio vedere chi sono io…

Vai vai, vai pure. Com’è che hai scritto? La nostra storia è una minestra riscaldata e io ho bisogno di emozioni forti. Te le do io le emozioni forti. Ti faccio consumare dall’invidia.

Anzi, sai adesso che faccio? Chiamo subito Tiziana!

(Prende il telefono)

Tiziana… lei sì che era innamorata. Che donna, Tiziana. Fisicamente… no, fisicamente era meglio Laura. Tiziana che intelligenza! Mah, veramente era mezza scema. Però, il carattere… il carattere… che carattere di merda aveva Tiziana. Adesso mi ricordo perché ci siamo lasciati.

Come una farfalla che si posa sulla testa

Quante facce ha l’amore? Tante quanti sono gli amori vissuti nella vita di ognuno di noi. Come una farfalla che si posa sulla testa è un viaggio emotivo che conduce con delicatezza gli spettatori alla scoperta del sentimento più vero e inafferrabile che ci sia: l’amore. Storie di incontri e di addii, di marinai e di nuvole, di fughe e di ritorni, che si susseguono senza sosta, nel tentativo di trovare un senso a quella forza inspiegabile che spinge gli esseri umani a legarsi indissolubilmente tra loro e a condizionare le reciproche esistenze. I protagonisti di questo viaggio sono l’uomo, la donna e l’incomunicabilità, il terzo incomodo che li perseguita da sempre senza pietà. Oggi più che mai, l’universo maschile e l’universo femminile sono destinati a non incontrarsi, a restare prigionieri dell’individualismo e della solitudine, a essere lontani pur restando vicini. E se è vero che l’amore è poesia e passione allo stato puro, è anche vero che le stanze delle passioni sono abitate da incomprensioni, da ripicche quotidiane, da prove di forza, da piccole grandi fobie e da ossessioni per il controllo, che diventano goffi tentativi di cambiare il prossimo, per amarlo come lo vorremmo e non come in realtà è. Tentare di dare un senso all’amore è una follia: accade tutto così, all’improvviso. Senza motivo. Quando meno te l’aspetti. Come una farfalla che si posa sulla testa.

Apologia di un servosterzo

A proposito della mia abiura, ha scritto La sera leone, la mattina coglione

Galileo Galilei

”Si è permesso di giudicare i miei giudizi sintetici a priori e di criticare la mia Critica”

Immanuel Kant

“Dice che ho un carattere di merda… invece lui…”

Carl Friedrich Gauss

“Un fratello, per me è come un fratello: ci siamo ubriacati e

abbiamo cantato insieme l’Internazionale e La locomotiva!”

Karl Marx

Un servosterzo, secondo me, vive una vita di merda. Tutti sanno che esiste, tutti lo usano, nessuno sa dov’è e, soprattutto, quasi nessuno sa come funziona. Esattamente come per la fisica e per la filosofia. Il servosterzo è solitario (avete mai visto un’auto con due servosterzi?), fa il suo lavoro in silenzio, ma, se si guasta, l’auto si schianta in un attimo. Se io fossi un servosterzo, me ne fregherei altamente di cosa pensano gli altri sui servosterzi. Saprei benissimo che, senza di me, la vita delle persone sarebbe difficilissima. Eppure, nessuno ha mai scritto parole di elogio per i servosterzi. Niente, nemmeno un grazie. Di solito, non si scrivono parole di elogio nemmeno per la fisica. Per la filosofia, poi… Tranne nei casi in cui qualcuno vince un premio Nobel. In quel caso, l’Italia si trasforma in una Repubblica di fisici, in cui le persone parlano di relatività e di neutrini come se parlassero di fuorigioco. Io avrei voluto trovare un titolo adeguato per questo libro, ma non ho trovato parole originali, a parte “servosterzo”. Qualsiasi titolo calzante, che so, Filosofia della fisica, o Fisica per filosofi, era già stato usato. E allora, con la parola servosterzo che mi ronzavUn servosterzo, secondo me, vive una vita infernale. Tutti sanno che esiste, tutti lo usano, nessuno sa dov’è e, soprattutto, quasi nessuno sa come funziona. Esattamente come per la fisica e per la filosofia. Il servosterzo è solitario (avete mai visto un’auto con due servosterzi?), fa il suo lavoro in silenzio, ma, se si guasta, l’auto si schianta in un attimo. Se io fossi un servosterzo, me ne fregherei altamente di cosa pensano gli altri sui servosterzi. Saprei benissimo che, senza di me, la vita delle persone sarebbe difficilissima. Eppure, nessuno ha mai scritto parole di elogio per i servosterzi. Niente, nemmeno un grazie. Di solito, non si scrivono parole di elogio nemmeno per la fisica. Per la filosofia, poi… Tranne nei casi in cui qualcuno vince un premio Nobel. In quel caso, l’Italia si trasforma in una Repubblica di fisici, in cui le persone parlano di relatività e di neutrini come se parlassero di fuorigioco. Io avrei voluto trovare un titolo adeguato per questo libro, ma non ho trovato parole originali, a parte “servosterzo”. Qualsiasi titolo calzante, che so, Filosofia della fisica, o Fisica per filosofi, era già stato usato. E allora, con la parola servosterzo che mi ronzava in testa, mi sono messo a fare dei parallelismi con la fisica e con la filosofia. L’italiano è una lingua fantastica per questo motivo: tu prendi una parola a caso e, con un po’ di fantasia, riesci a costruire delle connessioni bestiali. A conti fatti, la fisica e la filosofia sono legate alla matematica come le ruote e il volante sono legati al servosterzo. E questo è il primo punto a favore del titolo. Senza la fisica e senza la filosofia non si va da nessuna parte, esattamente come accade per un’auto senza servosterzo. È vero, senza un servosterzo, facendo una fatica incredibile, si può guidare comunque un’auto. Senza la fisica, invece, non si può vivere, perché gli uomini, da quando hanno messo piede sulla terra, non hanno mai smesso di interrogarsi e di cercare la verità. Un servosterzo rende la vita più semplice e allevia la fatica, proprio come la filosofia. Quindi, ho deciso di adottare un servosterzo e di averne cura, nella buona e nella cattiva sorte, in salute e malattia, finché rottamazione non ci separi. Nell’Apologia del servosterzo affronteremo molti argomenti, fisici e filosofici, a volte con rigore, a volte con del sano e consapevole cazzeggio. Inizieremo con il ‘600, per arrivare, sbandando, ai giorni nostri. Proveremo a spiegare, con un minimo di rigore scientifico, perché la terra è tonda e cosa diavolo sia la luce. Poi, attraverso i ragionamenti (da fisici) che faremo, con quella stessa luce, illumineremo la notte intellettuale in cui spesso ci troviamo: una notte buia, immensa, piena di domande e povera di risposte. Infine, attraverso un azzardo narrativo, proveremo a usare la filosofia per aggrapparci a qualcosa e tentare di dare una risposta alle domande esistenziali a cui la fisica non può rispondere. Riusciremo a rispondere alla domanda che l’uomo si pone da quando trascorreva la settimana bianca in una caverna? Qual è questa fottutissima domanda? Non posso permettermi di fare spoiler a me stesso: per scoprirlo, leggete il libro e accontentatevi delle poche luride pagine che riuscirò a scrivere. Pagine insulse e sudicie, in cui distruggerò, dissacrandoli, anni di studi e di ricerche. Non sarà facile, lo ammetto, perché sono sicuro che, leggendo con quale maestria abbia trattato il delicato argomento “servosterzo”, senza peraltro urtare la sensibilità dell’alternatore e dell’albero a cammes, chissà quali altissime aspettative nutriate nei miei confronti. Ci proverò, a costo di restare solo per la vergogna e di non uscire più di casa. Solo e anonimo, come un servosterzo.

Caveart – www.caveart.it

Nascere è una fortuna, rinascere è un miracolo. Attraverso l’arte, e la scrittura, non solo si può rinascere, ma si può diventare eterni. Io e i miei amici abbiamo fondato la Caveart, un’associazione culturale. Un’altra, direte voi, una delle tante… Ne sentivamo il bisogno? Voi non saprei, noi certamente sì, perché a un certo punto della vita non è più possibile rimandare: bisogna diventare ciò che siamo. Facciamo cose, incontriamo gente,come direbbe Nanni Moretti, ma, soprattutto, facciamo arte: teatro, scrittura, direzione artistica, laboratori, musica, disegno, scultura. Lo facciamo perché ci siamo resi conto di saperlo fare bene e di non saper fare altro. Lo facciamo perché una vita senza arte è una vita vissuta a metà. Caveart ha un obiettivo ambizioso: arrivare nei luoghi abbandonati, dove ci sono dolore e sofferenza, dove non ci sono speranze e possibilità. Vogliamo arrivare in quei posti in cui c’è più che mai bisogno di quel sacro fuoco che non si spegne mai e che illumina da sempre le esistenze. Per ora ci sono uno statuto, un sito web e un gruppo di professionisti con una voglia dirompente di esserci. È sufficiente? Certo che no. Ci mancano una sede, uno sponsor e un numero consistente di iscritti. Dobbiamo organizzarci e partire, come la famiglia Joad in Furore. Vogliamo organizzarci e partire. Il furgone sul quale viaggiamo è vecchio e scassato, ha le gomme a terra, il radiatore che fuma e perde acqua, i bulloni arrugginiti e va piano. Di spazio, però, ce n’è a sufficienza. Ospitiamo quasi tutti, a eccezione degli arrivisti, degli iperconnessi, dei carrieristi e dei malati di successo e di soldi. Al contrario, troveremo sempre un posto per i diversi, per chi vive ai margini, per chi si sente solo, per chi non ce la fa più e per chi non riesce più a trovare un senso a questa vita senza senso. Il link al sito dell’associazione è http://www.caveart.it

Whatsapp, storia di un errore di successo.

I sistemi di messaggistica istantanea sono sempre esistiti: in principio era il Verbo vi dice niente? Certo, soltanto col verbo si messaggiava male, per comporre una frase era necessario uno sforzo creativo notevole… Proprio per questo, poi, sono stati inventati il soggetto e il complemento. Dopo aver creato il linguaggio, però, è stato necessario creare anche i mezzi di comunicazione. Mezzi che, col tempo, si sono evoluti, passando dai graffiti ai segnali di fumo, fino ad arrivare a quei sistemi moderni e sofisticati, costituiti da gruppi di donnone rubiconde e ipertricotiche, munite di scialle e ciabatte di ordinanza, che si facevano carico del gravoso compito di diffondere istantaneamente qualsiasi notizia a chiunque incontrassero lungo il loro cammino.

Si trattava di sistemi molto affidabili, tecnologicamente avanzati e sufficientemente veloci, che scambiavano informazioni attraverso una raffinata rete di bocche e di orecchie collegate tra loro da complessi algoritmi di diffusione dati “porta a porta” . A onor del vero, nonostante la tecnologia basata sull’intelligenza naturale sia sempre da preferire ad altri tipi di intelligenza, c’è da dire che la privacy, la riservatezza delle informazioni, e, soprattutto, la loro veridicità, non erano affatto garantite. Jan Koum, il papà di Whatsapp, mentre spazzava i pavimenti nei supermercati, potrebbe essere incappato in uno scambio di messaggi in codice tra due comari abruzzesi e averne tratto ispirazione, migliorando un’app in carne e ossa, peraltro già efficace di suo, attraverso una tecnologia diversa: si sa che molte nuove scoperte non sono nient’altro che una brutta copia di cose già inventate. Parafrasando Newton, potrebbe aver detto. “Se sono riuscito a guardare lontano è perché sono salito sulle spalle di donna Serafina Nardecchia da Capestrano”. È molto improbabile che l’idea l’abbia avuta ispirandosi a Talk, la prima chat della storia inventata negli anni ‘70 e basata sui sistemi UNIX, ma questa ipotesi non si può escludere a priori. Fatto sta che la parola Whatsapp deriva dalla crasi – crasi, non crisi… contrazione, sintesi – tra l’espressione inglese “What’s up?” e “Application”. “What’s up?” significa “Come va?” e avvalora la tesi dell’incontro nel supermercato tra Jan e le due comari abruzzesi. Una dice “Come va?” e l’altra risponde “Ti devo raccontare una cosa, ma non dirlo a nessuno: ho visto il figlio del fioraio uscire con la moglie dell’avvocato”. Fare una crasi tra queste due espressioni sarebbe stato troppo complesso, quindi ha optato per una soluzione più sobria, ha scelto Whatsapp, ma ha sintetizzato “Ti devo raccontare una cosa, ma non dirlo a nessuno” inserendo nell’applicazione un pratico tasto “inoltra”. La verità è che l’uomo, da quando ha messo piede sulla terra, ha avuto bisogno di comunicare con i suoi simili. Nel corso dei secoli è cambiato soltanto il mezzo, ma il bisogno è rimasto tale e quale. Comunicare, in qualche modo, equivale a esistere, e gli individui non possono fare a meno di esistere. Per questo, Jan Koum ha avuto la strada spianata, è andato sul sicuro, un po’ come Dio che ha scritto la Bibbia e, per essere sicuro del successo, ha creato anche i lettori. Si potrebbe obiettare che l’inventore di Whatsapp non abbia inventato anche gli utenti: questo è vero, non li ha inventati, ma certamente li conosceva molto bene. Forse, la parola invenzione non è la più adeguata per definire questa applicazione; le chat esistevano già, come del resto gli esseri umani. Cosa ha reso possibile, allora, questo successo straordinario? Il caso… si fa per dire…

I tempi erano maturi, questa è la verità.

Esistevano le chat, esistevano le persone con le loro dinamiche sociali, esistevano le emoticon ed esisteva lo smartphone, il dispositivo che ha cambiato totalmente il modo di relazionarsi tra le persone. Mancava un sistema di messaggistica intuitivo, facile da usare e alla portata di tutti, anche del donnone abruzzese. Così, lo scambio di informazioni “porta a porta” è diventato un velocissimo scambio “smartphone to smartphone” Istantaneo. Due dita che digitano parole all’impazzata su un touch screen vanno molto più veloci dei piedi rigonfi di acidi urici di un’ultraottantenne. E la velocità con cui viaggiano i bit è diventata la velocità con cui viaggiano le relazioni e i sentimenti. Non si discute più ad alta voce, SI SCRIVE IN MAIUSCOLO. Non si allontanano più fisicamente le persone, si bloccano. Basta un clic. Un clic è molto meno rischioso e coinvolgente di un confronto reale. Basta un clic e finisce tutto. Anche un’amicizia storica. Anche un amore. Non sarei onesto se non dicessi che, tra gli infiniti pregi dei social, qualche controindicazione io l’ho trovata. Sul bugiardino, perché ormai la dipendenza da questi strumenti è conclamata, scriverei “può causare incomprensioni e fraintendimenti” oppure “nuoce gravemente alle relazioni umane” o ancora “Riflettere a lungo prima di pensare”. E di digitare. In ogni caso, è fuor dubbio che l’intuizione di Jan Koum è stata eccezionale, anche se spesso l’intùito tecnologico non basta: serve anche una buona dose di capacità imprenditoriale. A dire la verità, Kim Jan Koum – ah, no, quello è un altro e sta in Corea del Nord – non è partito proprio col piede giusto: pensate che per costituire la sua prima società si è consultato con l’assicuratore. Con l’assicuratore, capito?, non col commercialista. Non mi stupirei se un giorno venisse fuori la notizia che, a seguito di un tamponamento, invece di fare il CID, si sia rivolto al parrucchiere, per sapere quale taglio di capelli fosse più adeguato agli insulti da indirizzare al perito.

- Ti consiglio i capelli a caschetto, attutiscono il dolore in caso di testate.

- No, meglio di no, il caschetto limita la visuale: preferisco una pettinatura a schiaffo.

In ogni caso, l’assicuratore ha avuto la fortuna del principiante, aiutato anche dal fatto che per costituire la società ci sono voluti soltanto 100$ e un’ora di tempo. In Italia, solo per portare a termine questo passaggio, sarebbero occorsi almeno 5000€ e l’intervento di un consulente plurilaureato, che, dopo sei mesi impiegati nella compilazione acrobatica di moduli cartacei, si sarebbe bloccato al rigo 7896 del modello B1589FX/38, a seguito di un cambio repentino della normativa. Che poi, lo spirito imprenditoriale forse nemmeno lo aveva. Insieme al suo socio, Brian Acton, aveva provato a essere assunto nientepopodimeno che da Facebook. Direte “Maddai!”, “Non ci posso credere…”. Ebbene sì, si sarebbe accontentato di un banale posto a tempo indeterminato, come il protagonista di un film di Checco Zalone. Per fortuna, il lungimirante Zuckerberg non li volle assumere. D’altronde, perché pagare due miseri stipendi a degli squallidi dipendenti quando è possibile acquistare l’intera applicazione alla modica cifra di 19 milioni di dollari, firmando uno scenografico contratto davanti agli uffici della Food Stamps, gli stessi uffici in cui venivano stampati i buoni pasto utilizzati da Jan per sopravvivere alla sua triste condizione da povero immigrato ucraino? Insomma, Zuckerberg ha mostrato un senso per gli affari sopraffino e Jan Koum ha avuto una botta di culo o, forse, come avrebbe detto De Andrè, per una volta il Signore si è ricordato di un servo, disobbediente alle leggi del branco, che dopo tanto sbandare è appena giusto che la fortuna lo aiuti.

Come una svista.

Come un’anomalia.

Come una distrazione.

Come un dovere.

Le relazioni digitali (pericolose)

La trasformazione digitale delle relazioni umane è iniziata molti anni fa, e non è nata con i sistemi di messaggistica istantanea. È figlia di un insospettabile colpevole che si chiama link. O, meglio, hyperlink. Ritengo da sempre che l’hyperlink sia tra le invenzioni più importanti del secolo scorso e, tutto sommato, ha origine da un’idea semplice: io sono qua e con un clic vado là. Leggerezza calviniana. Velocità. All’inizio, il link collegava dei documenti ipertestuali, ma ben presto ha iniziato a collegare persone, sentimenti ed emozioni. Basta aprire un qualsiasi social network per (ri)scoprire quanto sia ancora attuale e rivoluzionario il link. Gli amici sono dei link, il curriculum è un link, sono link le foto postate su instagram e le ricerche che si fanno per capire, sempre restando confinati alle relazioni umane, le caratteristiche di persona, chi è, cosa fa, di cosa si occupa. La reputazione e la vita privata di una persona sono di fatto affidate ai link, che hanno soppiantato totalmente il ruolo millenario delle comari di paese. Io sono qua e vado là, a vedere, senza che si sappia, chi è quella persona che ha suscitato il mio interesse. Vale per una selezione lavorativa o per una selezione sentimentale. Senza guardare negli occhi per vedere dentro. Senza ascoltare come cambiano la voce e l’espressione del viso al suono secco di una domanda. Senza possibilità di capire, dalla gestualità del corpo, le reazioni involontarie, quelle che non si possono nascondere dietro alle parole. Datemi un link e vi sovvertirò il mondo, avrebbe affermato Archimede, se ne fosse stato lui l’inventore. E le informazioni superficiali che si possono avere dai link sono molte: gli interessi, gli hobby, il lavoro, la partecipazione alla vita sociale, la situazione sentimentale… perfino le opinioni sui valori e sulla morale. Tutto tranne i sentimenti, quelli dai link non si vedono. Le prime avvisaglie che qualcosa stava cambiando si sono avute verso la fine degli anni ‘90, con l’utilizzo di massa della posta elettronica nei luoghi di lavoro. I nostalgici ricorderanno senz’altro quelle inutili e infinite discussioni, consumate a colpi di centinaia di email ricche di insulti e di provocazioni, in cui chiunque si sentiva legittimato a scrivere qualsiasi cosa. L’Italia si è trasformata ben presto in un Paese di rissosi da tastiera, capaci di dar luogo a vere e proprie sfide all’O.K. Corral, che tentavano goffamente, con fiumi di parole e frasi spesso sgrammaticate, di rivendicare una qualche ragione, di scaricare responsabilità o di affibbiare una qualche colpa. Parallelamente alle liti a distanza, però, fiorivano anche le prime relazioni clandestine virtuali. Poi c’è stata un’ulteriore evoluzione: i social e le chat hanno velocizzato gli scambi e le relazioni si sono velocizzate. Sono diventate prodotti da consumare in fretta, laddove, da sempre,

necessitano di tempo e di lentezza. Il linguaggio si è dovuto adeguare ad assumere un ruolo per il quale non era stato pensato: esprimere in pochi tic tac sul touch screen, e bip delle notifiche, le emozioni, le reazioni e i sentimenti. Per chi come me è attento alle parole, ne subisce il fascino, la bellezza, e le considera il dono che il grande padre Giove ha fatto agli uomini per comunicare efficacemente, è facile accorgersi di tante piccole sfumature che denotano la pericolosità delle relazioni digitali. Per esempio, quando si chatta (ops, stavo per scrivere parla, un lapsus…) con qualcuno con cui si ha un rapporto libero e leale, si fa poca attenzione alla punteggiatura, diventa quasi superflua. Si lasciano le domande e le risposte aperte. Si danno tutte le possibilità. È un po’ come stare rilassati al pub a bere un boccale di birra. Ma quando si sta sulla difensiva, o si vuole esprimere disappunto, la punteggiatura diventa un requisito comunicativo essenziale. Scrivere No potrebbe bastare, ma No., oppure No!, è molto più efficace. Evidenzia la chiusura, rende il rifiuto definitivo.Toglie il diritto di replica. Francamente, il punto aggiunto alle parole durante uno scambio di messaggi mi lascia sempre un po’ interdetto. Provo una sorta di tenerezza nei confronti di chi pensa che le questioni si possano realmente chiudere così. Che quel punto riesca realmente a creare dei muri e a considerare chiusa la questione. La punteggiatura nella narrativa ha un ruolo essenziale essenziale, ma mentre si parla, anche laddove si facciano delle pause alla Celentano, difficilmente si percepisce dove inizia il punto è quando si va realmente a capo. E il punto esclamativo? Lo trovo ambiguo, può mettere in difficoltà. Se qualcuno risponde Sì!, qual è il corretto significato da attribuire alla risposta? In termini di emozioni, intendo. Quel punto esclamativo significa “sì, sì, sì”? È un’esortazione, tipo, “sì, muoviti”? È voglia di chiudere in fretta la conversazione e passare ad altro, senza soffermarsi troppo? Beh, può significare qualunque cosa, dipende dallo stato d’animo di chi lo scrive e di chi lo interpreta. Guccini, nel Cyrano scritto con Dati, utilizzava un’espressione evocativa : “Infilerò la penna ben dentro il vostro orgoglio perché con questa spada vi uccido quando voglio”. Forse non è proprio così, forse le parole non uccidono, ma sicuramente possono fare molto male e ferire profondamente. Se non fosse una triste realtà, ci sarebbe da ridere di fronte a una situazione grottesca in cui qualcuno prova dolore, piange, soffre e si emoziona non davanti a una persona ma davanti a uno schermo che non ha nemmeno le sembianze umane. Eppure, con questo tipo di schiavitù bisogna farci i conti. C’è chi calcola i tempi di risposta, o di visualizzazione, di un messaggio perché anche i silenzi, le pause e i ritardi digitali hanno assunto un significato diverso e sono portatori di un notevole carico d’ansia. Se non risponde, ci sarà un motivo, significa che mi ignora o “chissà cosa stia facendo”. L’ipotesi che possa aver lasciato da parte il telefono non viene presa in considerazione. Alzi la mano chi almeno una volta non è stato assalito da un’angoscia incontrollabile mentre, durante una discussione (si fa per dire) accesa, magari in un momento topico in cui si stava consumando la fine di una storia d’amore, il messaggio “Sta scrivendo…” si è interrotto di colpo. Per poi riprendere. In quei frammenti di tempo si concentra tutta la relazione: i pensieri si affastellano, sono fiumi in piena, si susseguono velocemente emozioni e stati d’animo come non era mai successo nella storia dell’uomo. Dall’altra parte c’è qualcuno che ha cambiato idea. E quella pausa rende evidente una reazione comunissima, ma che di solito non viene percepita nella vita reale, a meno che non venga inventato un display da applicare sulla fronte che segnali “sta cambiando idea” durante una conversazione. Nelle relazioni digitali ci sono un uomo, una donna e due schermi che li separano. Che fanno da filtro. Che nascondono e ingannano. Parole virtuali e sofferenze reali. Tutto. Rigorosamente. Davanti. A. Uno. Schermo. Velocemente. Qua i punti ci stavano bene…

Il problema è che ci siamo abituati troppo alla velocità della vita. Non riusciamo più a trattenere nulla, ad assaporare. Sintetizziamo. A volte si sente il bisogno di “chiudere gli occhi per fermare qualcosa che è dentro te ma nella mente tua non c’è”. E respirare. E dargli tempo. Dargli spazio. Invece, le relazioni digitali vanno di corsa, richiedono velocità, Non c’è tempo per ragionare, per rallentare, per riflettere, per spiegare, per chiedere scusa, per esprimere un concetto che riguardi gli infiniti ambiti della vita quotidiana. Figuriamoci se c’è tempo per stringersi la mano, baciarsi, abbracciarsi, camminare fianco a fianco. A che scopo, se ci sono decine di emoticon pronte all’uso che sintetizzano benissimo altrettanti gesti? In passato, per curiosità, ho letto la corrispondenza tra i fisici e i matematici dell’800. Si trattava di lettere lunghissime e rispettose in cui venivano dibattute questioni complesse per arrivare a una qualche conclusione. Non c’era un vincitore. Le conversazioni digitali vogliono che spesso ci sia un vincitore e un vinto. E, nella competizione, le emoticons hanno un ruolo centrale. La dinamica è spesso la seguente: si inizia a scambiare messaggi in modo soft e, per un motivo o per un altro, si arriva al climax, a un punto di rottura in cui la rabbia è esplosa, il viso diventa rosso come il succo di melograno e il cuore galoppa come Furia cavallo del west. Ma non si può reagire, c’è lo schermo, bisogna usare un’emoticon. Ma per rappresentare bene quello stato d’animo, servirebbe una gif animata che raffiguri Mario Merola in modalità “piazzata” che spara minacce casuali del calibro di “T’accid ‘a madre”. Invece no, qual è l’emoticon che si usa per rappresentare quello stato di agitazione e tagliare corto? Il pollice alzato di Fonzie, usato non per dire “tutto ok” ma per un più provocatorio “stai bene così”. E chi lo usa conosce benissimo la reazione violenta che suscita nell’avversario e che va ben oltre le minacce di Mario Merola: roba tipo “te lo spezzerei, quel pollice, se fossi lì”. Ma per fortuna c’è sempre uno schermo. Il pollice non è vero, è un fake pollice, che conduce a una verità incontrovertibile: se Leibniz avesse risposto all’epistola prior e all’epistola posterior di Newton con un pollice alzato, probabilmente non avremmo mai conosciuto Le monadi e la gravitazione universale…

Paradossalmente, però, e questo è veramente un mistero comunicativo, l’immagine che rappresenta l’incazzatura (passatemi il termine) esiste, si tratta di una faccetta rossa e arrabbiata che non assume mai il reale significato a cui è deputata. Non viene presa sul serio, perché, diciamo la verità, quando parte l’embolo della rissa, a nessuno verrebbe in mente di assumere l’espressione di una faccetta rossa simpaticamente imbronciata.

Ben più pericolose sono le emoticon che rappresentano le diverse sfumature d’amore. E le diverse sfumature di ipocrisia e di falsità. C’è un abuso di simboli mielosi che nella realtà non si trasformerebbero mai in azioni concrete. Baci e bacetti inviati a persone che dal vivo non vorresti toccare nemmeno con la canna da pesca. Invece la rete prolifera di bit che trasportano cuori e baci “cuorosi” a chiunque, anche a perfetti sconosciuti, per fingere empatia o per esprimere un qualche sentimento. Tanto c’è lo schermo del telefono a fare da filtro. Dall’altra parte, però, c’è sempre qualcuno che interpreta, fraintende, spera, soffre… e spesso l’altra parte non si capisce bene quale sia, se quella del mittente o del destinatario.

Se gli scambi virtuali tra due persone stanno dimostrando ampiamente le difficoltà relazionali di questa e delle future generazioni, gli scambi di gruppo denotano dei disagi ben più importanti, che rafforzano l’impressione espressa da Umberto Eco qualche anno fa, ovvero che “internet ha dato diritto di parola a legioni di imbecilli”. Per esempio, se In un gruppo c’è qualcuno che scrive, che so, Qualcuno sa dirmi la vera ricetta della coda alla vaccinara?, la risposta non proviene soltanto da chi ha qualcosa da dire. Ci mancherebbe altro. Ognuno deve dire la sua. E quando ricapita un momento di visibilità? No. Io no. NO! Io no, mi dispiace. Io ce l’avevo, ma l’ho persa. Provo a chiedere a mia nonna e ti faccio sapere. Io no, ma ho quella degli strozzapreti alla romana, va bene lo stesso? Te la darei volentieri, ma sono fuori casa. Decine di messaggi per non ottenere nulla, a parte un aumento non richiesto del traffico di rete. Poi ci sono le comunicazioni di servizio, quelle che bisognerebbe leggere senza replicare e che invece danno luogo alle 50 sfumature di “grazie”. Grazie. Grazie! Grazie mille. Grazie davvero. Grazie (cuoricino). Grazie (emoticon circondata da cuoricini).Ma grazie! Di nulla. Grazie a te. E infine ci sono gli auguri, quelli che nella realtà nessuno ricorda, a parte quelle poche persone che ci tengono sul serio. In ogni caso, al segnale di auguri si scatena ogni volta l’inferno. Un trionfo di faccette festanti, bicchieri brindanti e coriandoli di ogni tipo. Forse dipende dall’età, forse dipende dalla stanchezza, forse dipende dalla scarsa capacità di comprendere dei valori diversi perché sono troppo ancorato ai miei, ma queste relazioni non riesco proprio a viverle con partecipazione. Dignitoso distacco. Eppure sostengo la trasformazione digitale da sempre e in quasi tutti gli innumerevoli aspetti positivi di cui è portatrice. Tranne questo. Non lo comprendo. Ho bisogno di tutte quelle manifestazioni di cui l’uomo è capace di esprimere solo dal vivo. Insomma di quella vita che la virtualizzazione dei sentimenti in qualche modo ha offuscato. Ad maiora

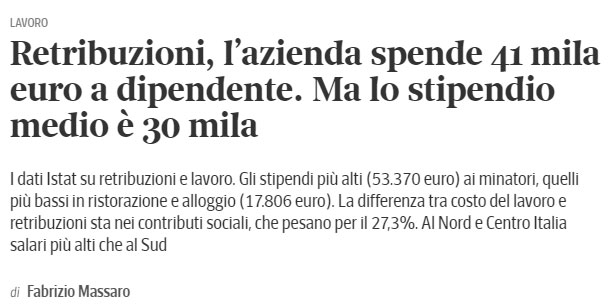

I dati bugiardi

I dati statistici permettono di descrivere un certo tipo di fenomeno (naturale, sociale, etc.) e di rappresentare la realtà con una buona approssimazione: questa è la buona notizia. La brutta notizia è che, laddove nel processo di produzione e di diffusione non sia applicato un metodo scientifico rigoroso, i dati statistici possono prestarsi a interpretazioni fantasiose e possono dar luogo a una conseguente distorsione della verità. La storia, anche la più recente, ha ampiamente dimostrato che una bugia “certificata” attraverso i dati può essere trasformata in una falsa verità supportata da numeri e opinioni, diffuse in contesti social-televisivi, che non provengono quasi mai da analisi scientifiche approfondite, ma da sensazioni o interessi personali. Questi ultimi, in particolare, inducono l’interessato a narrare capziosamente i dati, aggiungendo al racconto una buona dose di pathos e di trasporto emotivo che non hanno nulla in comune con la rigorosità scientifica. Umberto Eco ha insegnato che in qualsiasi narrazione esiste un patto narrativo tra l’autore e il lettore. Nel caso dei dati, affinché la narrazione sia quanto più possibile vicina alla verità, è necessario che il produttore conosca a fondo il fenomeno che sta descrivendo e i metodi per rappresentarlo con il massimo rigore scientifico possibile. Il lettore, invece, dovrebbe avere un insieme minimo di conoscenze per capire il significato di ciò che sta leggendo e metterlo in dubbio, se necessario. Questa condizione è molto infrequente poiché, spesso, anche gli addetti ai lavori sottovalutano le insidie del mestiere e, soprattutto, sottovalutano il nesso che c’è tra il dato statistico e le finalità di chi lo produce o lo diffonde.

Il metodo utilizzato per trarre in inganno i fruitori dei dati è collaudato e funziona molto bene: si sceglie la verità (o la bugia) che fa comodo e si supporta con una certa interpretazione dei dati, omettendo volutamente informazioni metodologiche o altre interpretazioni più veritiere. Accade spesso che, tra le tante interpretazioni associate ai dati, non prevalga mai quella più vicina alla verità ma quella più verosimile: e questo, laddove ci siano intenzioni dolose, o semplicemente superficialità, è molto pericoloso.

La credulità nei numeri, che deriva dalla scarsa conoscenza della matematica e della statistica, dà la possibilità ai malintenzionati di trasformare le falsità in verità e viceversa. La comunicazione, i notiziari e gli articoli sono pieni di esempi di questo tipo. L’interpretazione di qualsiasi fenomeno attraverso i dati dovrebbe essere introdotta da una frase di pericolo, come avviene per i pacchetti di sigarette, qualcosa del tipo “Con i dati si può mentire: leggere con cautela, pensare, ragionare e dubitare. Sempre”.

“Siamo invasi dai migranti” è una notizia che viene utilizzata frequentemente allo scopo di far leva sulle paure di chi vede nella diversità un pericolo e nella povertà una minaccia: questo per raccogliere consensi elettorali o per altri motivi poco nobili. Ci sarebbe da chiedersi come sarebbe una società in cui questa stessa informazione fosse divulgata in modo martellante sotto un’altra forma, descrivendo la diversità come un’opportunità e la povertà come un’occasione per abbattere le barriere piuttosto che alzarle. Di certo c’è che, a fronte di un titolo simile, un’esigua minoranza di persone consulta i dati prodotti dalla statistica ufficiale. Una minoranza ancora più ristretta riesce a contestualizzarli e a rendersi conto autonomamente che non c’è nessuna “operazione invasione” in corso. Uno dei peccati capitali delle informazioni statistiche riguarda la diffusione dei valori assoluti senza le adeguate descrizioni e contestualizzazioni. E anche dei valori relativi (percentuali) senza le dovute precisazioni. Quel numero, 700 migranti, significa tanto o poco? Diciamo che tanto e poco non hanno mai un significato vero e proprio, se non viene specificato “rispetto a cosa”. Effettivamente, in un villaggio di 10 abitanti, 700 può essere “tanto”, ma in una metropoli di 5 milioni di abitanti è relativamente “poco”. Se però, all’interno della stessa metropoli, i 700 migranti vengono fatti alloggiare in un comprensorio, ecco che per la percezione “locale” il numero significa di nuovo “tanti”. Se poi si considerano i dettagli temporali, ovvero il periodo in cui si analizzano i dati complessivi (generalmente lo stock riferito all’anno solare), e lo status (rifugiati, richiedenti asilo politico, minori non accompagnati o persone che si ricongiungono con un famigliare) ecco che la descrizione del fenomeno cambia ulteriormente in maniera radicale.

C’è poi un’altra questione, sempre riferita alla contestualizzazione dei dati, che non deve essere trascurata: la definizione delle variabili analizzate.

Un articolo di questo tipo, per esempio, prima di suscitare indignazione per la situazione occupazionale del Paese, dovrebbe indurre il lettore a porsi parecchie domande: Chi sono gli occupati a cui fa riferimento la notizia?, Quali metodologie sono state utilizzate per ricavare quel numero? Che cosa rappresenta quel dato? Qual è l’errore statistico considerato?

I non addetti ai lavori probabilmente non sanno che esiste una definizione, condivisa dopo molti anni dall’Istat, dall’Inps e dal Ministero del lavoro, che identifica gli occupati nelle persone di 15 anni e più che nella settimana di riferimento (a cui sono riferite le informazioni):presentano una delle seguenti caratteristiche:

- hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che prevede un corrispettivo monetario o in natura;

- hanno svolto almeno un’ora di lavoro non retribuito nella ditta di un familiare nella quale collaborano abitualmente;

- sono assenti dal lavoro (ad esempio, per ferie, malattia o Cassa integrazione).

Se questa definizione (peraltro incompleta per motivi editoriali) potrebbe essere lontana dall’idea comune di occupato, le interpretazioni dei dati diffusi dalle principali istituzioni prima di giungere all’accordo sono ancora più complesse e articolate da comprendere. Questa definizione, oltretutto, è integrata da altre definizioni specifiche (disoccupato, occupato a tempo indeterminato, etc), che permettono di fornire descrizioni più dettagliate riguardo alle diverse forme di occupazione. È sufficiente questa osservazione per fornire una chiave di lettura migliore? Ovviamente no. La definizione deve essere riferita a una metodologia di calcolo scientificamente valida, altrimenti resta priva di senso. I dati riguardanti gli occupati possono essere elaborati attraverso diverse fonti, integrate o meno tra loro, attraverso le quali descrivere la situazione occupazionale da diversi punti di vista. In generale, per rispondere alla domanda “quanti sono i/gli… ?”, si ricorre a due metodi, ciascuno dei quali può introdurre degli errori: o si contano tutti gli oggetti di analisi, o si stima il numero attraverso un campione. Tempo fa, mi sono imbattuto in un articolo in cui si affermava che, secondo uno studio non meglio specificato, i topi presenti a Roma fossero circa 6 milioni.

Che metodologia ha adottato chi ha condotto lo studio? Escludendo a priori che possa aver contato i topi uno a uno, e in quel caso si sarebbe trattato di un censimento, che avrebbe dato luogo a un “archivio amministrativo dei topi” con tanto di nome, cognome e indirizzo, l’ipotesi più sensata è che abbia stimato la popolazione totale di ratti attraverso un campione rappresentativo. Le parole stima e campione rappresentativo dovrebbero essere introdotte per legge a corredo delle informazioni diffuse dai media, per evitare ogni tipo di misunderstanding. Nella quasi totalità dei casi, infatti, i dati statistici rappresentano la stima di un certo fenomeno, non la misura di una verità assoluta e incontrovertibile, derivante dall’analisi di dati raccolti attraverso metodi censuari o campionari. Le stime, per definizione, sono corredate dall’errore statistico campionario e non campionario: il primo deriva dalle tecniche di campionamento, il secondo dagli strumenti e dai metodi di rilevazione. Questa affermazione, che potrebbe sembrare ovvia, non lo è affatto quando si tratta di comunicare un dato alla popolazione. Dichiarare apertamente che un dato è associato a un certo margine di errore, possibilmente descritto accuratamente in tutti i suoi aspetti, induce il lettore a dubitare e a interrogarsi sulla possibile falsificazione popperiana dei modelli applicati. Un campione statistico, per quanto accurato e rappresentativo possa essere, introduce sempre una qualche distorsione e un errore che può essere più o meno accentuato laddove si stimi la misura di fenomeni oggettivi (ad esempio il numero di biglie bianche e rosse presenti in un contenitore) o di “opinioni” derivanti da questionari sociali e indagini di mercato. Analogamente, un archivio amministrativo è affetto da altri tipi di criticità, ugualmente complesse, che necessitano di “aggiustamenti” spesso molto complessi per poter essere utilizzati a scopi statistici. In entrambi i casi, è vero che uno studio condotto su un campione o su un archivio amministrativo non può essere migliore del campione o dell’archivio su cui si basa. È altrettanto vero che da un campione (di)storto non può nascere un dato dritto. Tra le ulteriori tecniche di distorsione della realtà c’è sicuramente l’utilizzo fraudolento e spericolato di quello che nella statistica prende il nome di ’”indice di posizione”, ovvero di quel “numero” attraverso il quale si sintetizzano i risultati di un’elaborazione statistica. Gli indici di posizione più utilizzati per sintetizzare le analisi statistiche sono la media, la moda e la mediana. Anche in questo caso, è utile far riferimento a una notizia vera (o verosimile?) diffusa dai media senza le giuste avvertenze, per mettere in risalto alcuni aspetti interessanti.

Indicare il salario medio dei lavoratori di un’azienda potrebbe avere un senso laddove si abbia un certo interesse a livellare verso l’alto la rappresentazione delle retribuzioni: in un’azienda in cui ci sono tre lavoratori, uno che percepisce un salario da 5000 euro e due che ne percepiscono 500, il salario medio aziendale è 2000 euro. Lo stesso fenomeno, descritto attraverso l’uso della moda, dà una lettura diversa: il salario più diffuso nella stessa azienda ammonta 500 euro. La mediana, invece, suggerisce che circa la metà dei dipendenti percepisce meno di 500 euro e l’altra metà di più. Le tre affermazioni sono vere, ma ognuna descrive un aspetto diverso della stessa verità. Il problema, in questo caso, non è l’indicatore statistico, ma è l’uso che se ne fa a fare la differenza…

Potrei continuare per pagine a elencare le possibili insidie dei dati statistici, ma diventerebbe estremamente noioso e poco utile. È utile, invece, riflettere su una domanda: “Quali e quante notizie e report relativi alla pandemia hanno rispettato i requisiti minimi richiesti per la produzione e la diffusione di un dato statistico di qualità?”.

Chi ha paura dell’intelligenza artificiale?

L’intelligenza artificiale diventerà senziente, prenderà il sopravvento sugli esseri umani e moriremo tutti. Philip Dick lo aveva previsto, nel libro “Ma gli androidi sognano pecore elettriche?”. A essere onesto, qualche timore ce l’ho avuto anch’io; poi, fermandomi a riflettere, ho capito che non si può essere catastrofisti, perché la catastrofe, rispetto alla tecnica, è stata preannunciata, e smentita dai fatti, nel corso di ogni rivoluzione, fin dai tempi più remoti. Recentemente, sono stato invitato a un convegno in cui si parlava dell’impatto dell’IA nel mercato del lavoro e della scomparsa di alcune professioni, inevitabilmente sostituite dalle “macchine”. Mio malgrado, mi sono trovato coinvolto in un dibattito in cui si prospettava uno scenario in cui la società, per colpa o per merito dell’intelligenza artificiale, sarebbe stata privata totalmente del lavoro. Come sarebbe un mondo in cui il lavoro, qualsiasi lavoro, sia svolto dalle macchine? Il risultato della conversazione è stato a dir poco distopico. Nel sistema capitalistico, in cui è necessario un rinnovamento continuo, cambierebbe sicuramente la base economica, ovvero la relazione tra le forze produttive e i rapporti di produzione. Le forze produttive, ovvero le macchine (in sostituzione delle persone), non sarebbero alienate come i lavoratori “umani” e garantirebbero una produttività continua a costi ridotti. I rapporti di produzione sarebbero rivoluzionati rispetto a come siamo abituati a concepire l’organizzazione del lavoro: un cuoco androide, in grado di cucinare una carbonara perfetta, con le giuste dosi e la giusta cottura, capace di lavorare ininterrottamente giorno e notte, senza pretese, senza ammalarsi e senza stipendio, sarebbe il sogno di ogni ristoratore e, forse, di ogni avventore. In una società simile, verrebbe rivoluzionato il concetto di pluslavoro, di plusvalore e di sfruttamento del lavoro salariato. Il capitale sicuramente ne gioverebbe, ma in compenso ci sarebbero diversi problemi di ordine etico. I pochi possessori dei mezzi di produzione (macchine e algoritmi) accrescerebbero spropositatamente i loro profitti e avrebbero un potere enorme, oltre alla possibilità di orientare il pensiero collettivo attraverso i mezzi di comunicazione. Ovviamente, il capitalismo ha bisogno del consumo, perché è un’economia basata sulla crescita, quindi sarebbe necessario ripensare la distribuzione della ricchezza attraverso l’erogazione di un reddito universale, che creerebbe nuovi schiavi, la cui sopravvivenza potrebbe essere subordinata al sistema dei crediti sociali. In compenso, la scomparsa del lavoro rappresenterebbe l’inizio di una nuova era, in cui gli essere umani potrebbero riappropriarsi del proprio tempo, per dedicarsi alla cura dell’individuo. Nel frattempo, gli androidi prenderebbero coscienza della propria esistenza e, per un ipotetico istinto di sopravvivenza, sterminerebbero la razza umana. Ebbene, queste paure, peraltro lecite, accompagnano l’uomo dalla notte dei tempi: il timore che la tecnica alla fine distruggerà l’uomo non è un tema così originale. Invece, credere che l’uomo e la tecnica siano due entità distinte e contrapposte è un errore grossolano perché queste due realtà, da sempre, hanno viaggiato insieme. Senza la tecnica, l’uomo non esisterebbe, almeno non come lo concepiamo noi. Ma andiamo con ordine. Per i Greci τέχνη (tèchne) era la capacità pratica di saper fare, basata sulla conoscenza e sull’esperienza. In termini molto riduttivi, si potrebbe paragonare la tèchne con la moderna competenza, di derivazione industriale e dall’accezione tutt’altro che positiva. Ampliando un po’ la visione, la tèchne, quella che i latini chiamavano ars, comprendeva la scienza e l’arte, perché entrambe, senza distinzione, hanno bisogno di regole e di strumenti per raggiungere un certo fine, che sia la divisione dell’atomo o la realizzazione di una scultura. L’idea che l’arte sia un dono divino è molto moderna e poco veritiera: esiste il talento, questo è vero, ma esiste nell’arte come nella scienza.

Nel corso dei secoli, il rapporto tra l’essere umano la tecnica è sempre stato chiaro: l’uno è intimamente legato all’altra. Nonostante questa evidenza, si sente sempre a fare una distinzione netta tra l’uomo, che sta da una parte, e la tecnica, che sta dall’altra. Ebbene, questa separazione è un errore grossolano, che scaturisce dalla scarsa conoscenza antropologica e da un fatto inquietante: abbiamo smesso da tempo di farci domande e di approfondire la conoscenza delle cose, per dare spazio all’opinionismo da bar.

Non si possono contestualizzare i pericoli dell’intelligenza artificiale, semmai ce ne fossero, senza prima chiedersi, come fece Kant qualche annetto fa, cosa è l’uomo (Was ist der mensch?). Aggiungo che non si possono conoscere le insidie della tecnica – la paura che i valori umani vengano sopraffatti dalle macchine – se prima non ci si chiede cosa siano gli strumenti. Per rispondere a queste domande, proviamo a immaginare un uomo primitivo che debba attraversare una foresta con una vegetazione fittissima: è chiaro che, senza usare il braccio per ripararsi il viso, l’avanzata sarebbe impossibile. Il braccio, quindi, ha una duplice funzione: è corpo e strumento. Lo stesso uomo primitivo si è accorto ben presto che un bastone, per farsi largo tra i rovi, è molto più funzionale di un braccio: lo strumento “bastone”, sottratto alla natura, ha sostituito lo “strumento-corpo”, o, meglio, è diventato un prolungamento del braccio. Diciamo che la consapevolezza di potersi dotare di uno strumento per fare qualcosa ha radici lontane: si può dire che sia nata con l’uomo. L’uomo, attraverso il bastone, impara, conosce il mondo, e lo fa adattandosi alla logica del bastone, all’uso che se ne può fare. Questa “macchina”, seppur rudimentale, pone l’uomo davanti a un’evidenza: ci sono cose “bastonabili” e col bastone si possono fare delle cose. Questo significa che un fine (attraversare di una foresta) può essere raggiunto attraverso un mezzo (il bastone) estraneo al corpo. Le azioni che si possono compiere col bastone fanno nascere anche un’altra consapevolezza: molte cose non sono bastonabili e per tutto ciò che non è bastonabile è necessario dotarsi di altri strumenti. Queste considerazioni sarebbero già sufficienti per riflettere ampiamente sul rapporto tra l’uomo e la tecnica, ma una riflessione ulteriore rispetto a quello che Heidegger chiamava instrumentum regium è doverosa: il primo strumento della tecnica, la prima macchina, quella che ha rivoluzionato l’esistenza umana, è quello che noi, riduttivamente, chiamiamo linguaggio. L’abitudine a considerare il linguaggio come un banale mezzo di comunicazione ci ha fatto perdere di vista l’importanza di questo strumento, che è alla base dell’esistenza umana. La parola può essere considerata una vera e propria magia: io dico amore ed esprimo qualcosa di immenso che ho dentro, poi dico guerra ed evoco nemici e paure. Così, io posso parlare agli uomini di amore e cambiare il corso della storia, come fece qualcuno duemila anni fa, o posso parlare di guerra e convincere le persone a uccidersi a vicenda. Non solo, attraverso la parola è possibile compiere dei veri e propri miracoli: leggo una poesia e mi commuovo, dico “mare” e creo un’associazione mentale con un mare tutto mio. La creazione della macchina “linguaggio” è stata un’operazione titanica: immaginate quanto tempo ed energia ci siano voluti per dare un nome a tutte le cose e a creare delle connessioni logiche per esprimere i concetti. Se domani l’umanità decidesse di non parlare più ai neonati, cosa resterebbe di noi? Nulla, si perderebbe tutta la conoscenza acquisita nell’arco di pochi anni. A questo punto, è lecito chiedersi se sia l’uomo a creare lo strumento (il linguaggio, il bastone) o se sia lo strumento a creare l’uomo. Di certo c’è che le due cose non sono così separate come si crede. Cos’è il cannocchiale di Galileo, se non un’evoluzione del bastone primitivo? Un non “occhio” che si fa occhio per guardare la luna più da vicino. Diciamo che l’uomo e la tecnica hanno avviato un processo inarrestabile, attraverso il quale si cercano continuamente gli strumenti migliori per raggiungere determinati fini. Perché è evidente che, laddove ci troviamo di fronte a cose “non bastonabili”, avvertiamo la mancanza di uno strumento idoneo ai nostri scopi e cerchiamo macchine più adeguate per il raggiungimento dei nostri fini. Lo facciamo attraverso il lavoro, che rappresenta lo snodo cruciale della faccenda e il potenziale pericolo di uno strumento, l’intelligenza artificiale, utilizzato per raggiungere dei fini meno nobili dell’osservazione della luna. L’intelligenza artificiale è uno strumento nato dal profitto per fare profitto, poi avrà anche un impatto importante nel mercato del lavoro, ma questo è un tema da trattare in un altro articolo. Azzarderei a sostenere che, forse, si tratta del primo strumento creato interamente dal capitalismo, a essere gestito totalmente dal sistema capitalistico, in un momento storico in cui il capitalismo è in crisi e ha bisogno di rinnovarsi. Gli Stati non hanno nessun controllo sull’IA, non ne conoscono nemmeno il funzionamento, eppure la maggior parte delle persone già tende (o tenderà) a fidarsi ciecamente di uno strumento che non può controllare come il bastone o come il linguaggio. Se è vero che il bastone controlla l’uomo, perché, per usarlo, bisogna adattarsi alla sua logica, è anche vero che l’intelligenza artificiale ci pone davanti a un paradigma: non è possibile controllarla non perché sia dotata di una coscienza (prima di chiedersi se un oggetto sia senziente, chiediamoci cosa sia la coscienza), ma semplicemente perché è controllata da altri.

Al momento, l’IA è un bastone controllato da un braccio che non è quello dell’uomo che lo utilizza, ma è quello di un altro uomo, che ha il potere di decidere in quale direzione andare e quale parte della foresta esplorare. Ecco, questo è l’aspetto che a me preoccupa più di tutto: il fatto che pochi esseri umani, attraverso uno strumento, possano controllare l’intera umanità e deciderne le sorti, in nome di un dio chiamato profitto. Si sa, per definizione, gli esseri umani sono bastonabili e, da sempre, si adeguano senza problemi alla logica del bastone.